نصافح الحياة، نضع يدنا فى يدها، فتنعم علينا ببقايا من عبير، وما أن يخفت من فوق أيادينا حتى يدب الذبول فى أعضائنا وتنتشر الظلمة فى عيوننا، وينمو فى أفواهنا شجر الآهات، حتى يصافحنا الموت دون أن يترك فى يدنا.. يدنا.

«دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفساً إذا حكمَ القضاءُ»

هى رحلة نقطعها غير مختارين، مسيرين لا مخيرين، نقابل أناسا، ونودع أناسا، ليس لنا أن نختار من نقابلهم أو من نودعهم، ليس لنا أن نختار من متعدد، لكننا برغم هذا نعيش، نعيش على الوهم؟ نعم.. نعيش على الحلم؟ نعم.. نعيش على الصبر؟ نعم.. نعيش على الذكرى؟ نعم، ونعيش أيضا على الإيمان.

«نبكى على الدُنيا وما من معشرٍ.. جمعتهُمُ الدُّنيا فلم يتفرقوا»

نحن نؤمن بأننا أحياء، نعيش ونصبر ونتعشم ونأمل، رحلة نقطعها ذهابا، دون إياب، لا يمكننا أن نعود إلى ما فات سوى بالخيال، لا يمكننا اقتطاع جزء مما مضى لنحضره إلى «هنا» حيث نكون، لكننا نأتنس بهذه الذكريات بعد أن عطرها الزمن وعتقها فى قارورة هى عمرنا.

«النفسُ تبكى على الدنيا وقد علمت.. أن السعادة فيها ترك ما فيها»

فى قلوبنا ذكرى، وأمام أحلامنا زمن، وما بين الاثنين نكون، لا نمنح فرصة أخرى لنعيش ما عشناه، ولا نأمل فى أن يعود بنا الزمن فنصلح أخطاء الماضى أو نزيدها، نسير فى طريق نعلم منذ بدايته أنه «اتجاه واحد» لكننا مع كل خطوة نقطعها نزداد خبرة ومعرفة وألما وعشقا، نعيش فى الزمن ويعيش فينا الزمن، والأيام حصاد، نحصد غدا ما زرعناه اليوم، ونحصد اليوم ما زرعناه بالأمس، والحياة ليست فيلما من أفلام الخيال العلمى لكى نرجع إلى الماضى ونعدل مسار الأحلام، لكنها فى الوقت ذاته ليست كيانا جامدا مصمتا لكى نحرم من متعة التعلم.

«أطل كشرفة بيت على ما أريد..

أطل على شبحى قادما من بعيد»

حاول أن تسأل نفسك: ماذا لو وقفت فى أعلى برج رأيته وحينما نظرت من الأعلى لم تجد ما اعتدت على وجوده، فقط وجدت عمرك، أيامك، ذكرياتك، أحلامك، أحبتك، هزائمك، انتصاراتك، إنجازاتك، إخفاقاتك، آمالك، دموعك وضحكاتك، آهاتك وقهقهاتك، أزماتك، انفراجاتك، عذاباتك، معاركك واحتفالاتك، ماذا لو وجدت كل هذا؟ فأى لحظة ستختارها لتعود إليها؟ وأى من الأحبة ستختاره ليكون معك؟ وكيف سترى كل هذا التاريخ الذى مشيته خطوة خطوة حتى صنعت لنفسك طريقا لم يمهده سواك، ولم يتجرع أشواكه إلاك؟

«هو الذى رأى كل شىء فغنّى بذكره يا بلادى»

تعلمنا التجارب ما لا يجوز ذكر وقائعه لصغر الوقائع عن عظمة الدرس الذى استوعبته منها، تعلمنا الأيام ونعلمها، فهل يمكنك اختصار هذه التعاليم فى عدة سطور؟ وهل تقدر على تحدى كل هذه التفاصيل لتخرج لنا بحكمة حياتك المجردة؟

هذا الملف كان تحديا كبيرا للإجابة عن الأسئلة التى سبق وأشرنا إليها، وهو تحدٍّ لا يقدر عليه إلا أولو العزم من بنى آدم، ولهذا اخترنا فى هذا الملف 10 شخصيات فحسب، لكن كل واحد منهم أمة قائمة بذاتها، من الفن للشعر للسينما للعلم للسياسة للرياضة للرواية والتاريخ، كل واحد شارك فى هذا الملف يتمتع بمصداقية كبيرة تمكنه من الجلوس على مقاعد الشيوخ الكبار ليقول لنا حكمة حياته وتعاليمها، وكل واحد يستطيع بما لديه من خبرة وعلم وتجارب وإبداع وتفانٍ أن يقول لنا كيف بدأ وإلى ماذا انتهى مستعينا بالحنين إلى الحياة، والرغبة فى تقطيرها فى كلمات هى علامات على طريق الوصول إلى الرضا.

ربما ننفق كل العمر.. كى ننقب ثغرة!

ليمر النور للأجيال.. مرة

فى هذا الملف الذى نفتتح به عامنا الجديد ستجد نوعا آخر من الكتابة، نوعا آخر من الحكى، نوعا آخر من البوح، نوعا آخر من التعاليم، ونوعا آخر من الوصايا أيضا، «نوستالجيا» هو عنوان هذا الملف، والنوستالجيا لا تكون إلى الماضى فحسب، بل تكون إلى المثالية أيضا أو إلى الأصل، وقد قال مولانا جلال الدين الرومى فى بداية مؤلفه العابر للثقافات «المثنوى»: «استمع إلى هذا الناى يأخذ فى الشكاية، ومن الفرقات يمضى فى الحكاية، منذ أن كان من الناى اقتلاعى، ضج الرجال والنساء فى صوت التياعى»، وفى هذا الملف ستجد حكمة الحياة والموت، والحب والحنين، العمل والنجاح واليقين، فى هذا الملف لن تحتاج إلى قراءة عشرات الكتب أو مئات السير الذاتية لتستخرج حكمتها وتتذوق ثمرتها، فقد جمعناها لك فى عدد تذكارى واحد، قام على الكتابة فيه نخبة من أنبل عقول مصر وأكثرها اتساقا مع الذات وإخلاصا لمشروعها الفنى أو الإبداعى أو الإصلاحى، وقد مر بهذه القامات العديد من الخبرات والعديد من التجارب، كما أمضوا من حياتهم الكثير من سبيل من نجاح وعمل، وهو ما انعكس الآن على نفسياتهم بالصفاء أحيانا، والزهد أحيانا، والحكمة أحيانا أخرى، وهنا حكمة عمرهم وحصيلة صبرهم وحقيقة إدراكهم.

أكتب الآن هذه الكلمات.. والسنة الجديدة فى طريقها إلى الدنيا.. أستعد لها بسنوات عمرى المتبقية فى الحياة..

أقول لها ادخلى وخذى من حياتى ما شئت..

فقد اعتدت أن أحتفل مطلع كل عام بالسنة الجديدة وأيضا بميلادى الموافق 3 يناير من كل عام.. أكتب من غرفتى بمستشفى المعادى العسكرى حيث أخضع للعلاج فيها منذ شهور مضت..

لكنى مع قسوة الألم أمارس حياتى كما أريد وأحب وأبغى..

ألتقى الناس ولا أهرب منهم لتقدمى فى العمر فلست ممن يخافون من الزمن ولا من أفعاله

فالهروب من المرض والشيخوخة ضعف، ولا أحب أن أتصف بهذه الصفة.

ربما الآن يحق لى أن أعترف أنى لست أنا فى الشكل والصورة التى اعتاد الجمهور رؤيتها.. لكن تقدم العمر أضاف لى خبرات وتجارب كثيرة ربما يكون أولها عمق التعامل والحكمة والرؤية المستقبلية.. الآن أنا امرأة جميلة الفكر أمتلك حرية الروح والإرادة والاختيار.

أسأل نفسى الآن بعد هذا العمر: ما هى الحياة؟ وأكاد أجزم أن الحياة هى انعكاس حقيقى لحب الوطن وتقديس ترابه..

وإن قُدّر لى أن أعيش الحياة مرة أخرى سأحياها كما أحييتها، فأنا عشتها وقبلتها واستمتعت بها ومارستها، ومازلت أمارسها كما أحب وكما أريد..

على مدار سنوات عمرى لم يمر فى خاطرى كلمة عدو.. لم أشعر ذات يوم أن لى أعداء.. ربما هم موجودون لكنى لا أراهم.. الحياة هى لحظة مشعة صادقة.. وصادفت هذه اللحظة كثيرا بسبب نعم ربنا، وجميل جدا أن تصل لها وتستمتع بها وتحلق داخلها بكل حب، فالحب جزء من دمائنا.. ساكن فينا.. الحب أكسجين الحياة وبدونه نختنق، هو أحلى ما فلا الحياة وأيضا أقسى ما فيها، لكن أكثر الأشياء التى تعلمتها من الدنيا هو الصبر.. الصبر.. الصبر.. فالصبر مفتاح الفرج، والصبر دواء لداء الشقاء.

أسجل انطباعاتى عن الأيام.. قلبى لم يعرف الخوف ذات يوم لكنه عرف معنى الصبر.. ربما ما تعلمته من محن الحياة هو الصبر.. لم أضبط نفسى متلبسة بالخوف ولا مرة.. لم يراودنى أبدا.. حتى الخوف من المرض أو الموت.. ولى طريقة فى تناولى للأشياء المرعبة بعيدا عن فكرة الخوف منها.. فأنا أدرك تمامًا أن الموت حق علينا.. فلماذا أرهق نفسى بالموت وأنا حية أرزق وأضحك وأحب..

أسأل نفسى أيضا: لماذا سيحدث بعد الموت؟ وأجيب: يحدث ما يحدث، فعندما أموت لن أخاف من الموت أيضا لأنى لن أحس به.. وهذا هو الأمر الواقع ومن الأفضل أن نتقّبله كما هو.. الموت سفر لمنطقة مجهولة وأنا لا أعرف شيئا عن المجهول.

«انظر خلفك فى غضب»

هذا عنوان مسرحية شهيرة للإنجليزى جون أوسبورن نشرها عام 1959، ثم صار عنوانا على التخلص من أثر الماضى لتبنى مستقبلك وفقا لمعطيات عصرك.

ويعد النظر إلى الخلف نوستالجيا، وهى حالة نفسية من الحنين قد تجعل صاحبها لايرى جمال ما حوله ويظل أسير جمال الماضى.

لكن لا والله.. لم تعد النوستالجيا حالة نفسية تشوش على صاحبها الحقيقة بل حالة حقيقية.

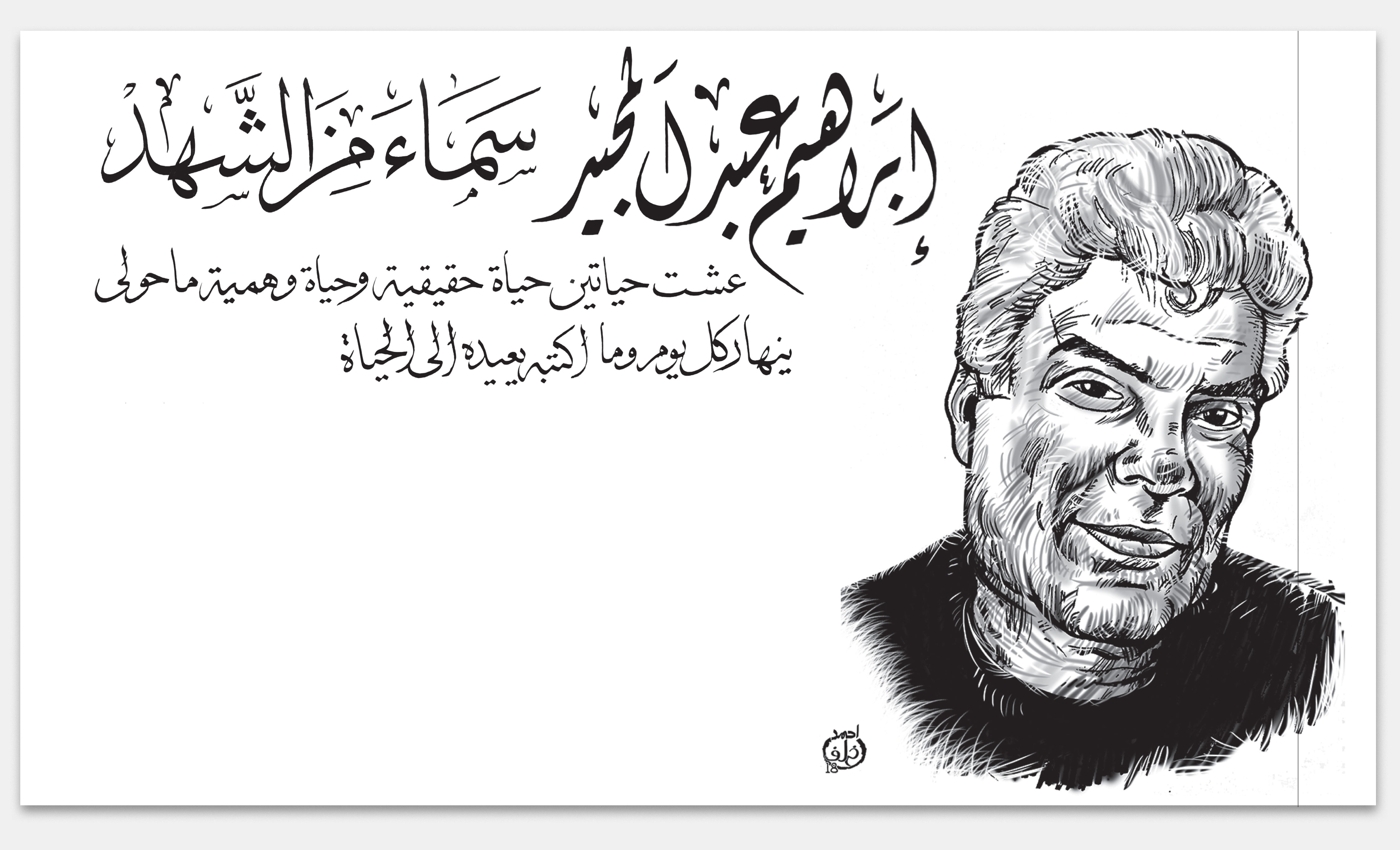

ولقد عشت حياتين.. حياة حقيقية وحياة وهمية هربت فيها من الواقع إلى عوالم أفضل هى رواياتى وقصصى.

أجل.. ما حولى ينهار كل يوم وما أكتبه يعيده إلى الحياة.

قل لى ماذا حدث بالحدائق حولنا؟ قل لى ماذا حدث بالأراضى الزراعية؟ قل لى أين ذهبت البحيرات العظمى؟ البلاجات والحريات.. السينمات فى الأحياء الشعبية قل لى أين ذهبت؟

أين ذهبت المدارس التى كان الفصل الدراسى فيها لايزيد على عشرين طالبا، رحلات المدارس إلى الحدائق والآثار والسينمات والمسرح، الطرق والنظافة التى تحدث لها كل ليلة، المبانى التى لا ترتفع أكثر من عرض الشارع مرة ونصف، جماعات المسرح والسينما والأدب والموسيقى والرحلات وغيرها فى المدارس، أين ذهب كل هذا؟

كلها فى رواياتى تعود، وكلها فى رواياتى منحتنى القدرة على الاستمرار فى الحياة رغم أنها تنهار حولى، فكيف أنظر خلفى فى غضب؟ حتى الذين أحببتهم من النساء وخذلننى أو خذلتهن استعدتهن فى رواياتى أجمل.

الغضب مما جرى لنا، كأنه لم تكن هناك أمة تنهض.. كل ما جرى فى عصور النهضة الحديثة يتم هدمه من مبانٍ وأفكار تحررية، وكل ما قلته اندثر، وليس هناك أفضل منه إلا فى رواياتى.

إنه الفن فقط الذى منحنا القدرة على البقاء، كثيرا ما أقول للشباب أنتم أحسن حظا منا لأنكم لم تروا شيئا جميلا ضاع منكم وتحزنون عليه.. حياتنا كانت حديقة وحياتكم فى أحسن أحوالها مول تجارى!

لكنا أقل حظا منكم لأننا عشنا لنتحسر، إذن ماذا ساعدنى على البقاء وسط كل ما جرى من تدهور وماذا علا بى فوق الحسرة؟ هو حسن حظى أن منحنى الله موهبة الكتابة، صارت رواياتى هى عالمى الحقيقى وانفصلت روحيا عما حولى رغم أنى أراه وأنتقم منه أحيانا بكتابة المقال. لكن استمتعت بشيزوفرينيا جميلة هى الليل للفن والنهار للبؤس، ومع الليل ليست إلا الموسيقى معى تأخذنى إلى سماء من الشهد فأنام سعيد البال بعد أن أكتب أو أقرأ وتمتد حياتى بلا كدر، الكتابة جعلت عنايتى بالجَمال تمشى معى، ولست حزينا على انقضاء العمر، فلقد بنيت معبدى وصليت فيه صفحات وصفحات من البهجة رغم انتشار العدم.

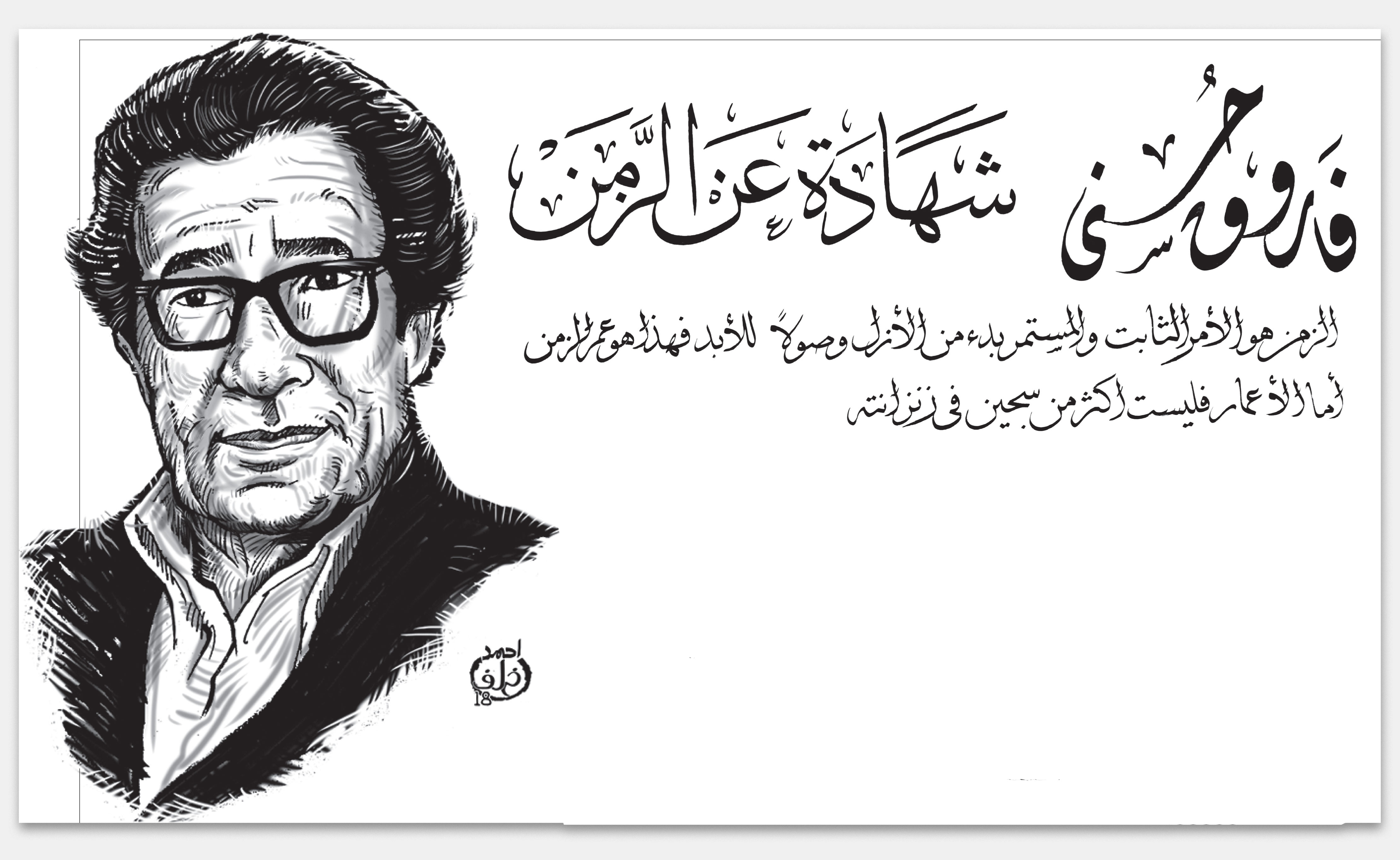

الزمن هو دلالة الحياة، ودلالة الفناء، لكنه يظل دائما مستمرا، فهو أقوى ما فى الوجود، فهو البداية وهو النهاية وما بينهما تستمر الحياة ويبقى الوجود.

كيف نعرف الزمن ماديا؟.. هو المستحيل ذاته، ولكن يمكن أن نحدد ملامح الزمن من خلال الوصف.

وفى اعتقادى أن هذا التصور لا يمكن أن يتأتى إلا بالتأمل، وعندها ندرك أن الزمن هو اللامرئى والمتمثل فى الأشياء.

لكل فترة من الزمان شخصيتها بفعل الزمن وتأثيره عليها، فالكائنات الحية هى المثال الواضح للتأثر بالزمن ومنها عمر الإنسان الذى يتضح فيه عمر الزمان، وتركت هذه العوامل بصماتها على كل شىء يحمل الحياة داخله، وكذلك الجماد الذى لم تسلم الأحجار والمعادن من فعل تأثيره. فالزمن هو الأمر الثابت والمستمر بدأً من الأزل وصولاً للأبد، فهذا هو عمر الزمن، أما الأعمار كلها بدايةً من الكون إلى نهايته بما فيه وما عليه فليست أكثر من سجين فى زنزانته.

مرت عدة حيوات، وتركت آثارها يحملها الزمن وهو يغزو المستقبل، ومن هنا نخلص أن الزمن هو الأقوى وهو الأبقى، وهو الذى نقيس به الوجود حتى ارتبط الزمن بالضوء الذى استعمله الفيزيائيون كوحدة لتحديد المسافات الكونية، هكذا الزمن طغى على الوجود، وسوف يغزو المستقبل حتى ينتهى الوجود.

الزمن ليس السنين والأيام والساعات والدقائق، ولكنه الساحر الذى يسحبنا دون الشعور بالسفر للمستقبل، هو الشىء واللاشىء، ولكنه فى النهاية هو كل شىء، هو الذى يشعرنا بالحياة ويشعرنا بوجودنا وما حولنا، وهو أيضا الذى يقترب بنا إلى النهاية ولا نشعر به، كأنه الطيف، لكنه هو القوة المطلقة التى تسيطر على حركة الكون، وبالتالى الوجود الذى يسكن فينا بالرغم من أننا ساكنوه.

الضوء هو ذلك الشىء الذى يشعرنا بالزمن، فهما متلازمان، كل منهما مقياسا للآخر.

ألم يكن عجيبا هذا العقل الإنسانى الذى قبض على طرفيهما فأدرك أن الزمان واقع لا لبس فيه؟

الزمن هو سر الله سبحانه وتعالى، وهو بيده تحريكه إلى أى مدى وفى أى اتجاه.

لماذا نكتب فى الزمن؟ لأنه الواقع الذى لا لبس فيه ولا فكاك، فمن خلاله حدد تاريخ الوجود الكلى للكون، وكذلك أخذ منه التاريخ قسطا لا بأس به فى الماضى، أما ما قبل الماضى فهو محفور فى مخلفات الواقع الجيولوجى، ومنه أدركنا أن الزمن هو الذى حدد الوجود، وعندما ينتهى الكون كما بدأ بالانفجار العظيم سيكون الصمت هو الواقع ويختفى الزمن مع الواقع المادى ويكون العدم هو السائد.

فليحيا الزمن..

كنت صغيرًا أذهب إلى «الكُتَّاب» فتعرفت على الله.

ثم كبرت قليلاً وزرت المتحف المصرى فأحببت الفن.

وما بين الله والفن نمت معارفى، واتسعت عيناى.

أنتجت أولى منحوتاتى وأنا لاأزال طفلا، فأخذها أبى صانع الفضة، ووضعها فى «فاترينة» بالورشة بجانب أعماله، فكانت هذه «الفاترينة» أول قاعة عرض، وأول إشادة، وأول فرحة، بالخلق الذى حاولت فيه أن أجمع بين ما تعلمته فى الكتاب وما تعلمته فى المتحف.

شاباً زرت الأقصر، ومسحت بعينى تماثيل الفراعنة فشرد ذهنى، أنا هو ذلك التائه إلى الأبد، فى كون من نور، أضاءته أحجار معتمة وفصيحة.

ودخلت إلى طريق لا أرى فيه سوى النحت، أعيش لأجله، زاهدا فى كل شىء، لأنه لا يقبل التزاحم، ويرفض الضوضاء.

أحببت، فاكتملت صورة الإبداع عندى، إبداع الطبيعة التى لا تفارقنى جمالياتها، وإبداع النحت الذى يعيش فيه ذهنى، وإبداع الحب الذى رسمنى على لوحة خشنة فصرت به لونا هادئا لا تخدشه أصابع الزمن.

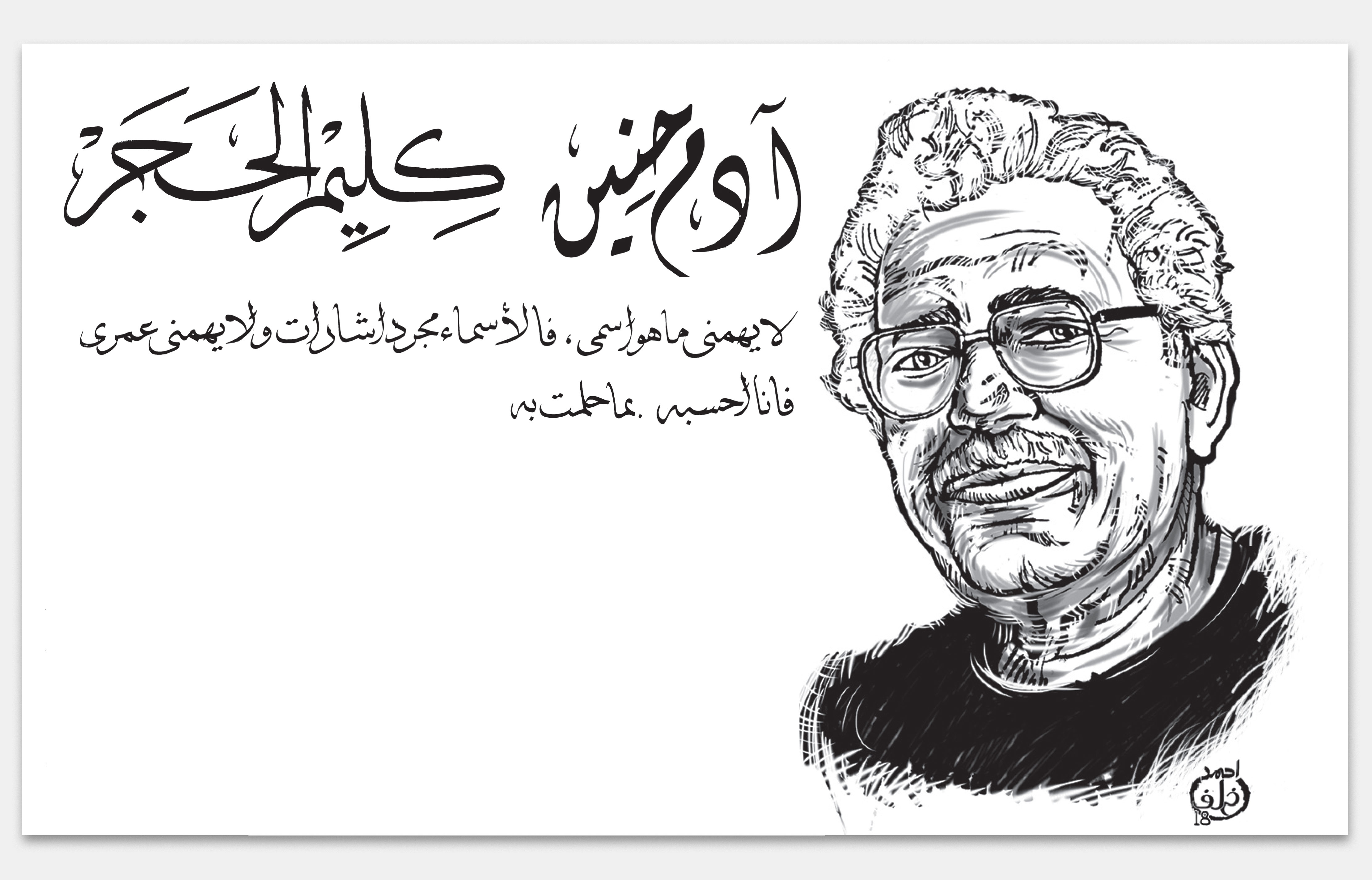

لا يهمنى ما هو اسمى، فالأسماء مجرد إشارات، أما أنا فأرانى جزءا فى كون مضىء أحيانا، ومعتم فى بعض أوقاته.. ولا يهمنى عمرى فأنا أحسبه بما حلمت به.

أحب البهجة لأنها بنت الخيال، وأحب الخيال لأنه أول إزميل يدق على إحدى منحوتاتى، وأحب جرانيت أسوان، لأنه يذكرنى بأننى سليل الفراعنة.

أعيش الآن وسط أحبتى.. منحوتاتى التى شيدت لها متحفا، أعيش فى وسطها، أحدثها وتحدثنى، آكل منها وتأكل منى، نفرح سويا ونحزن سويا، ثم يأتى الليل فأنام أنا تحت حراستها.

تنقلت فى حياتى بين عوالم كثيرة، وفى كل مرة أعيش بين بشر مختلفين، وتدهشنى مفردات طبيعة ثرية، فأسرار الكون تحملها هذه المفردات، وكنوز الفن سلالة من هذا الجمال المترفع بصمته، المعتز بخلوده.

عندما أنظر خلفى لا أتذكر سوى فضيلة الصبر، الصبر على حوارى مع الحجر حتى يبرز معانيه، والصبر على الحياة حتى تحتفى بما أنجز، وأصر على دعم الشباب لأرى شبابى، فكلما أضيف إلى عدد النحاتين فى مصر فنانا، صرت أكثر فخرًا.

لم أضق يومًا بحياتى البسيطة مطلع حياتى، ولم أفتن بالمال حينما زارنى مؤخرًا، ولم أشبع غريزتى الفنية، فصرت حتى الآن منغمسًا فى رائحة خامات النحت، أفكر، حتى أبدأ حياتى من جديد مع كل عمل أنتهى منه.

قناعة الإنسان بمكانته من العالم تعد من أعظم النعم التى تعين الإنسان فى سعيه للتعرف على أرض الرضا والطمأنينة.

ولكن كيف السبيل للوصول إلى هذه الأرض ومعرفة أهلها، وما يجمعون عليه من شروط وأحوال تحكم فيما بينهم بالحق بلا شطط أو استثناء؟

إن كثافة الطرق التى تنسج ظواهرها فى الأحياء والجماد، ليعبِّروا عن أنفسهم من خلال وجود قوى متناقضة، ومع ذلك فهى متكاملة على نحوٍ يؤكد دوامية القول الثابت «سبحان الذى خلق الأزواج كلَّها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون».

ومع فهم دوام تلك الحقيقة فى كل شىء بلا استثناء، مثل الذكورة والأنوثة، النور والظلمة، الحرارة والبرودة، الموجب والسالب، الشحنات السالبة والموجبة فى علاقة البروتونات والإلكترونات فى تركيب الذرّة، إلى آخر الأمر فى طبيعة اختلافات الأزواج الكونية التى لا تحصى، مما يجعل الوصول إلى أرض الحقيقة الكونية يبدو أمرا متعذرا إن لم يكن مستحيلا، ومع ذلك فهو فى حكم الممكن، فكيف يتسنَّى ذلك؟ وكيف نفهمه على نحو سليم؟

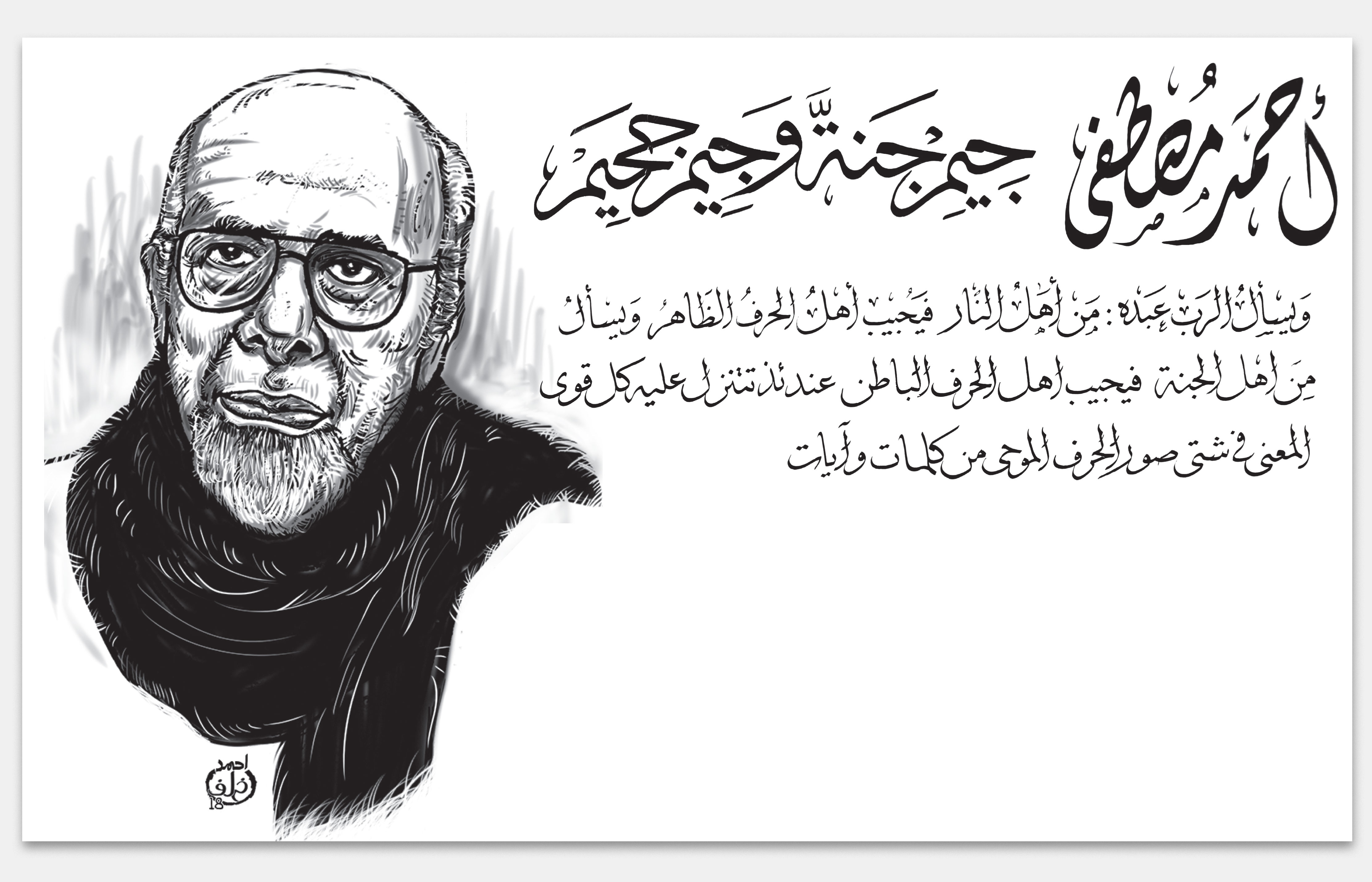

إن من أقصر الأساليب وأبلغها للإجابة عن تلك التساؤلات هو ما يصرِّح به أندريه مالرو قائلا: «إن السماء لتبارك هؤلاء الناس الذين إذا ما انقضت رحلتهم على الأرض ووهِبوا تلك الرحلة الأرضية مرةً ثانية، لم يبدِّلوا شيئا مما كانت عليه حياتهم الأولى»، إن مفاد ما يتضمنه هذا التصريح الرائع هو الإشارة إلى سِمة مهمة فى إدراك هؤلاء الناس تجعلهم يعيشون حياتهم فى توافق مع المعنى الكونى الثابت الذى يسميه القرآن الكريم «سنَّة الله» التى لا تتغير ولا تتبدل، وبالتالى فإن حصاد ما يزرعه هؤلاء الناس فى رحلة حياتهم، مهما تعددت، لا تتغير ولا تتبدل، لصدور خبرتهم عن حقائق ثابتة غير مفتعله، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على النافذة المطلَّة على هذا الموقف الفارق إلّا بالتضرّع طلبًا للعون حتّى ولو بإشارات بسيطة توجّه شهيّته نحو الخبرة الحقيقية التى أقامها فى الأكوان من «خلق كل شىء فقدَّره تقديرًا» سبحانه، عندئذ تتنزل عليه كل قوى المعنى فى شتَّى صور الحرف الموحى من كلمات وآيات ليعرف كما عرف محمد بن عبدالجبار النِّفَّرى، رحمه الله، منذ أكثر من عشرة قرون أن:

«الحرف يسرى حيث القصد، جيم جنَّة جيم جحيم»، ويسأل الرَّب عبده: من أهل النار؟ فيجيب العبد: أهل الحرف الظاهر، ويسأل الرَّب: من أهل الجنَّة؟ فيجيب العبد: أهل الحرف الباطن، وتتوالى الأسئلة والإجابات بين الرَّب والعبد على النحو التالى.. الرَّب: ما الحرف الظاهر؟ العبد: علم لا يهدى إلى عمل. الرَّب: ما الحرف الباطن؟ العبد: علم يهدى إلى حقيقة. الرَّب: ما العمل؟ العبد: الإخلاص. الرَّب: ما الحقيقة؟ العبد: ما تعرفت به «عليك»، الرَّب: ما الإخلاص؟ العبد: «كل ما هو» لوجهك. الرَّب: ما التعرف؟ العبد: ما تلقيه إلى قلوب أوليائك. إن مثل ذلك الحوار بين الرَّب والعبد، كما يورده النِّفَّرى فى كتاب المواقف والمخاطبات، يكشف لنا عن عمق المعانى المرتبطة بخلق أزواج كل شىء على النسبة والتقدير «إنا كل شىء خلقناه بقدر»، وقد أدَّى ذلك إلى حثّ المسلمين للتعرُّف على القانون الكونى الذى يؤلف بين الشكل والمضمون، فتحققوا بعلم كشف لهم عن قناعة تامّة وحكمة بالغة مدى ضرورة كتابة التنزيل القرآنى بلسان عربى بنفس معايير التناسب والتقدير التى أودعها الخالق سبحانه فى كل ما خلق، وفى تلك الرحلة أمضيت حياتى.

الحمد لله على نعمة الحياة.. هكذا أقول دائما، فالحياة نعمة كبيرة، لكننا لا نشعر بها فى أغلب الأوقات، ولا ندرك ما يتوجب علينا حيال هذه النعمة الكبيرة، ولهذا فأنا أتوجه إلى الله برسالة دائمة ألا وهى: شكرا يا الله لأنك خلقتنى، فلقد استمتعت حقًا بوجودى هنا. استمتعت بالعمل الذى يحيى الإنسان واستمتعت بالحركة التى هى أساس وجودنا كبشر فى هذه الدنيا، واستمتعت بالحياة الحلوة بكل ما فيها، فالنجاح حلو.. وحتى البهدلة حلوة، والقدر لاعب أساسى فى الحياة وذراعه اليمنى إرادة الإنسان، وإذا اجتمع معك الاثنان فلا أحد على وجه الأرض يستطيع الوقوف فى طريقك، فالإصرار علامة الصمود الإنسانى لا يقدر عليه أحد، لأن وجودنا كبشر قائم فى الأساس على الحلم والتحدى والمثابرة، وكل هذا هو ما يعطى للأشياء الجميلة أسباب جمالها، وهو ما يعطى أيضا للأشياء القبيحة أسباب وجودها ويمنحنا متعة قهر القبح وخلق الجمال الذى هو أساس كل شىء.

منذ نشأتى الأولى أدركت من البداية أن الناس محرك قوى للتقدم، وإذا احترمتهم ستكون ملتزما على الدوام، كما أدركت أن محبة الناس تدفعك للخوف على زعلهم، لذلك كثيرا ما كنت أقول لنفسى لا تفسد تلك المحبة بأى ثمن، فهى الوقود لاستمرار الحياة، وهى الدافع لتخطو فى مصيرك وأنت محاط بالأحباب فى كل مكان.

كنت ومازلت أستغل كل لحظة فى العمل وتعلم أشياء جديدة، فالتوقف عن التعلم يعنى الموت، والسكون، ولذلك كنت أقول لنفسى لا تقف فى مكانك وتقدم نحو كل جديد، موقنا من أن إتقان العمل سيقودنى إلى أماكن وأشياء لن أتوقع الوصول إليها، كما كنت أحذر نفسى من حزب «التنابلة» ولا أنجذب إلى أضواء المقاهى وجلسات إهدار الوقت، فاعلا كل ما أريد حتى لا أندم فى النهاية، لو عاد بى الزمن مرة أخرى فلن أندم إلا على شىء واحد هو التوقف عن ممارسة الرياضة، لكنى مع هذا أقول لمن يسألنى عن الأشياء، التى حرمت منها إن الحرمان قد يقودك لأشياء عظيمة، فقط لا تتعجل، واستمتع بالكفاح لأن المتعة فى الرحلة، ومكافأة نهاية الخدمة ستأتى حتمًا فى النهاية.

لست أدرى هل هى النوستالجيا أم هى الحقيقة؟

أشياء كثيرة تغيرت.

عندما أتذكر طفولتى وشبابى أرى مصر مختلفة، لكنى لى فى هذه التى تغيرت ذكريات جميلة، أحبها وأعيش فيها.

أذكر مدرستى الأولى «القربية» فى شارع السلطان حسين أمام مدرسة الليسيه فرانسيه فى باب اللوق، كانت قصرا لأحد الأمراء وتحولت إلى مدرسة التجارة العليا قبل أن تصبح كلية التجارة وتنتقل إلى مبنى جامعة القاهرة فى الجيزة.

أذكر فى هذه المدرسة الناظر الفخيم الذى كان يلبس بدلة كاملة بكرافتة وصديرى ويتحرك فى المدرسة كلها ويدخل الفصول ويفتش على الطلبة والمدرسين.. ترى أين ذهب الآن؟

أذكر أننى كنت فى فريق الكشافة وأتذكر جيدا بدر أفندى، مدرس الخط العربى، الذى كان يبدع بكل أنواع الخطوط العربية الجميلة.. هل احتفظ ببعض من مخطوطاته؟

كانت المدرسة فى حى الطبقة المتوسطة، ولكنه مجاور لبعض الأحياء الشعبية، فكان هناك الطلبة الفقراء وبعض أبناء الطبقة المتوسطة، ثم انتقلت إلى مدرسة الناصرية الخاصة، وهى كانت المدرسة الخاصة الوحيدة التابعة لوزارة التعليم، وكانت تسمى وزارة المعارف العمومية لتجمع بين التعليم والمعارف العامة، أى الثقافة بمعناها الشامل.

لكن هذا الاسم أيضا تغير.

كانت هذه المدرسة تضم أولاد الباشاوات الكبار الذين كانوا يرغبون فى إرسال أبنائهم إلى مدرسة مصرية وليس فيكتوريا كوليدج الإنجليزية، وكان بها قسم داخلى لإقامة الطلبة العرب من أبناء الأمراء فى البلاد العربية وبعض أولاد الباشاوات من الصعيد وبحرى.

نعم نعم، كان أثرياء العرب يرسلون أبناءهم إلى مصر ليتعلموا.

بجانب أبناء الباشاوات كان هناك أبناء الطبقة الوسطى، لم أحب هذه المدرسة، لأن الطلبة كانوا «آخر دلع» ويفعلون ما يحلو لهم، وكان ناظر المدرسة بك رسمى حاصل على البكوية من الملك، وأنا أحب الجدية، ولا أحب المظاهر الفارغة.

تركت المدرسة بعد حصولى على الإعدادية فى العام الأول لإنشائها، وانتقلت عام 1954 إلى الإبراهيمية الثانوية فى جاردن سيتى أمام مدرسة المير دى ديو الفرنسية، وخرجت منها فى يونيو 1956 وعمرى أقل من 16 عاما لأدخل إعدادى طب فى كلية العلوم قبل أن يتغير اسمها ويصبح كلية الطب.

شهدت بعد دخولى أحداثا رهيبة بين طلبة الإخوان الذين هاجموا طلبة ما يسمى هيئة التحرير، وانتهت الأحداث بإصابات ضخمة بين الطلاب وحصار المدرسة بالبوليس، وقام الناظر بدفع الطلبة الصغار وأنا من ضمنهم «أقل من 14 عاما» إلى السطوح خوفا علينا، وانتهت المعركة بعد حوالى 24 ساعة بالقبض على الإخوان وإغلاق المدرسة لأجل غير مسمى، وأعلن كمال الدين حسين، وزير التعليم، رسوب جميع الطلبة هذا العام الدراسى، ولكنه عفا عنا بعد شهر.

تعرفت فى الإبراهيمية على مجموعة رائعة من الأصدقاء دخلوا معى الطب أول أكتوبر 1956، وبعد ثلاثة أسابيع حدث العدوان الثلاثى المسمى بحرب السويس وأغلقت الجامعة شهرين وكنا فى إعدادى طب فى كلية العلوم، وفى الأجازة الصيفية ذهبنا إلى معسكر الجامعة فى مرسى مطروح المجهز بخيام نظيفة ومحترمة وقضينا أسبوعين بوجبات كاملة ونشاط رياضى وثقافى مع سفر بالدرجة الثالثة ودفعنا 50 قرشا فقط للطالب.. ترى كم تتكلف الرحلة الآن؟

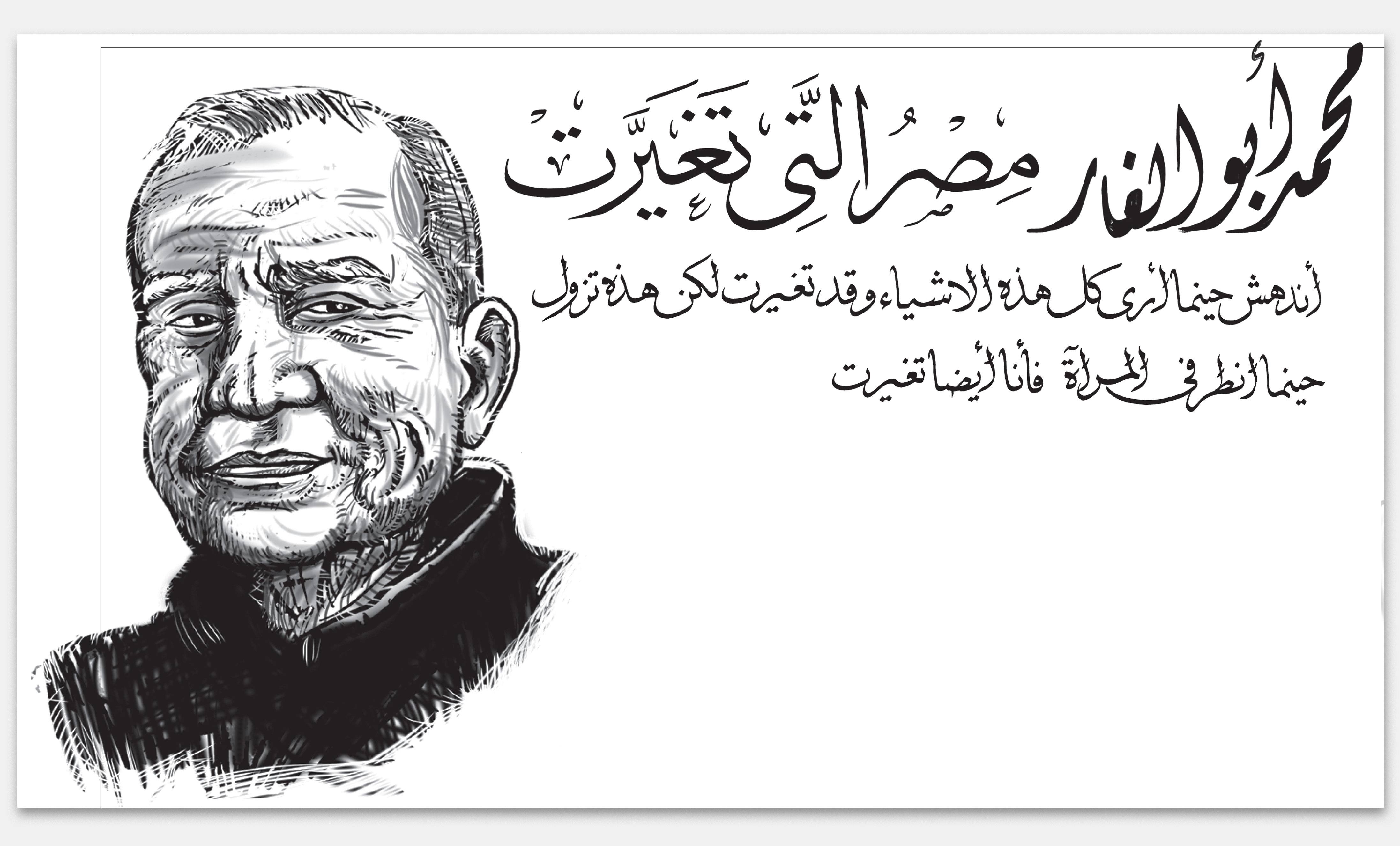

دخلت سنة أولى طب وعمرى 17 عاما، ومن يومها وأنا أعيش فى الطب وأعيش فى مصر برغم أنى تجاوزت الـ77، لكن هذه هى مصر التى عرفتها فى شبابى الأول، والتى أندهش كثيرا حينما أرى فيها الكثير من الأشياء وقد تغيرت، لكن هذه الدهشة تزول حينما أنظر فى المرآة.. فأنا أيضا تغيرت.

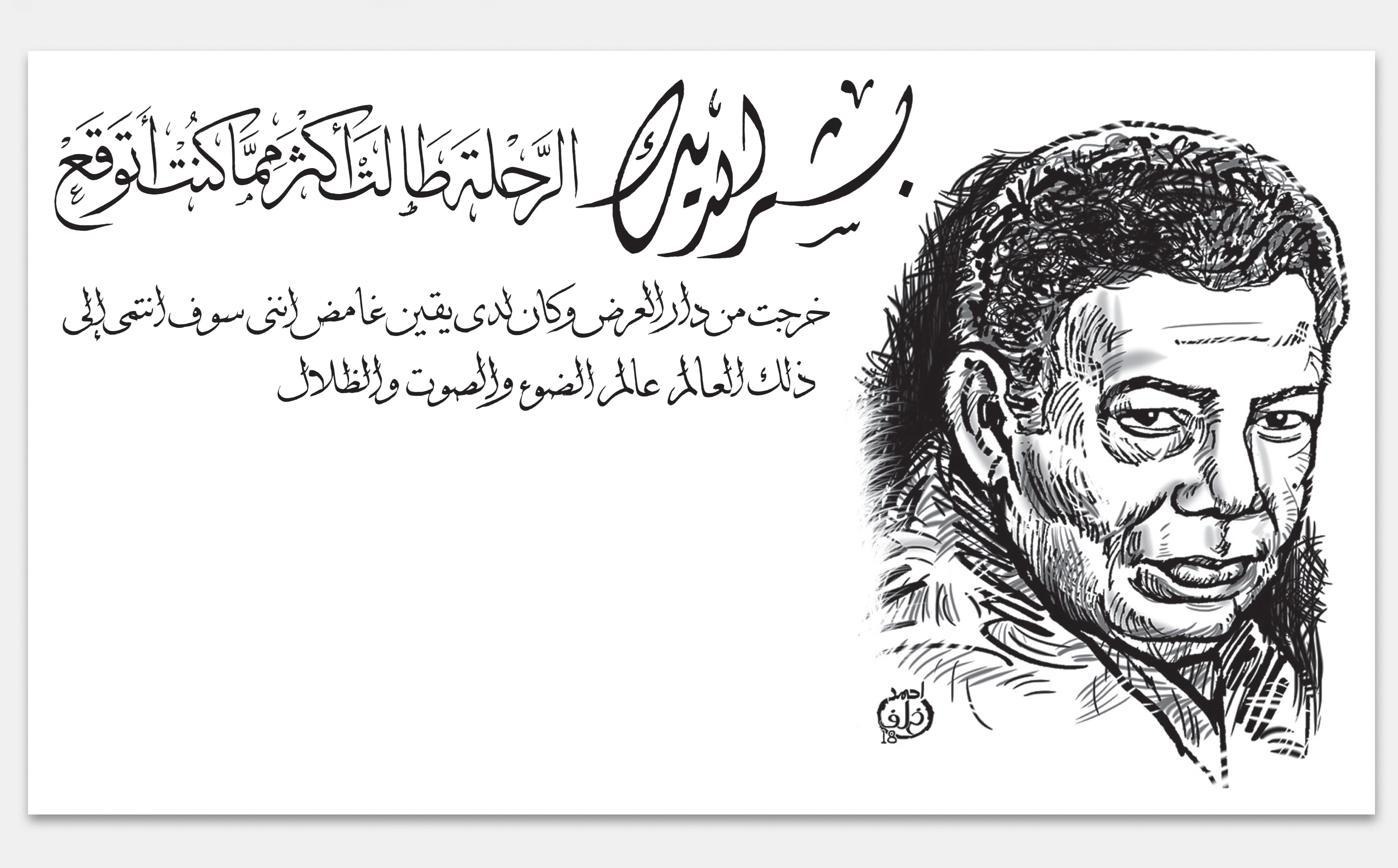

بدأت رحلتى مع الفنون وأنا فى الرابعة والثلاثين وها أنا أزاحم الرابعة والسبعين لا أبرح أعشقها وأحلم بها وأعيش لها.. بدأت فى سبعينيات القرن الماضى وبدأت بالقصة القصيرة والشعر وظل الحلم القائم والمعلق هو الرواية.. ذات يوم طرأت وبدون سابق إنذار فكرة السينما.. بالطبع كشخص معاصر وله علاقة بعالم الفنون كنت من المفتونين بها ولكن دون أن يخطر ببالى أن أكون واحدًا من العاملين فيها أو السابحين فى بحرها الواسع الرحيب بعيد الغور.. فيلم أمريكى غير مشهور وأبطاله ليسوا ممن كنا نعرفهم ونتقصى أخبارهم بشغف وقد شاهدته بالمصادفة فى دار عرض متواضعة بدمياط، حيث كنت أعيش.. عندما خرجت من دار العرض كان لدى يقين غامض ولكنه جازم أننى سوف أنتمى إلى ذلك العالم.. عالم الضوء والصوت والظلال.

لا أذكر بالتحديد ما الذى جذبنى إلى الفيلم ولم أعد أذكر سوى أن أحداثه تدور فى إحدى البقاع البعيدة عن العمران فى الشمال الغربى حيث الجليد يكسو الأرض وثمة رجل وحيد يعمل فى صيد الدببة والاتجار فى جلودها.. وقد انضمت إليه امرأة _ لا أذكر لماذا أو كيف_ وصنعا معا حياة كاملة فى البرية.. بعد فترة من الزمن وجدتنى أكتب ما أسميته «قصة سينمائية» ليست للنشر ولكن لصنع فيلم سينمائى.. عندما قرأها المتخصصون بعد ذلك قالوا بأنها تشبه السيناريو بما فيه من حوار وإيقاع وقد أسميتها «زائر المدينة الميتة».

تلك القصة بدأت بها حركتى تجاه العالم، الذى بدأت أعشقه بجنون ورغم أن القصة لم تتحول إلى فيلم إلا أنها عرفتنى بأحد العاملين فى هذا المجال وهو السيناريست المحترم مصطفى محرم.. ومنه إلى أشرف فهمى إلى «مع سبق الإصرار» أول فيلم أشارك فيه بالقصة والحوار.. وأثناء تصويره كنت مشغولًا جدًا فى كتابة قصة وسناريو وحوار أول فيلم بأول سيناريو من تأليفى، وهكذا جذبتنى السينما وابتلعتنى دوامات بحرها الرحيب، ولم أستطع أن أنجو منها بعد ذلك.. حتى الآن.

بدأت الرحلة بــــ «مع سبق الإصرار» وها أنا أصل بعد هذا العمر إلى «شمس القلوب».

عام يمضى بعد عام وما زلت أنتظر المعجزة التى لن تتحقق أبدا لأنها ببساطة «معجزة»

أواصل الانتظار على طريقة «يا مستنى السمنة من ورك النملة»

أنتظر لحظة تتبخر فيها الأشياء والوجوه والأفكار الثقيلة

لحظة يسطع فيها فجأة ضوء رائع يلف الأماكن والشخوص التى نحبها، فتتجلى وكأنها انتصار للخفة.

أحلم ولن أكف أبدا؛ بلحظة تجمع الكائنات خارج فروق التوقيت.

ربما تكون هذه اللحظة مكافأة نهاية الخدمة.

لا تقودنى نهايات السنين إلى تأمل ما جرى..

لا أعتقد أن حياتى نص جدير بالتأمل، فلا تواصل أو تماسك فيها، وربما الحيلة التى تعطى لهذا الشتات اسما، هو أننى اخترت فى بداية الشباب، أن أقضى العمر مختبئا خلف اللوحات.

ورغم هذا لا شىء يكتمل، وإنما جمل اعتراضية متلاصقة.

لا مجال هنا للكلام عن إنجاز.

فكأى رسام كنت أثبت أشكال وألوان الكائنات التى تروح وتجىء، أوقفها على السطح لـتأملها خارج تحولات الزمان..

وكأنك توقف مجازيا حركة الكون التى انفجرت مادته ولازالت تواصل تباعدها..

هناك ما هو أهم من اللوحة بلا جدال، ويبدو أن شغفى الطفولى بالوجود كله على بعضه، واشتهاء الحياة نفسها هو سر اللعبة.

ولدت فى تاريخ فارق

1952

وحده كان إشارة كافية للواقع الذى سيتعين على أن أعايشه، والذى سوف يملى على كل شروطه القاسية فى هذا الجزء من العالم..

ورغم أننى انشغلت كثيرا بفكرة تغيير العالم.. إلا أننى أبحث هذه الأيام بكل تفاؤل عن حل فردى للإفلات من سطوة ما هو قائم..

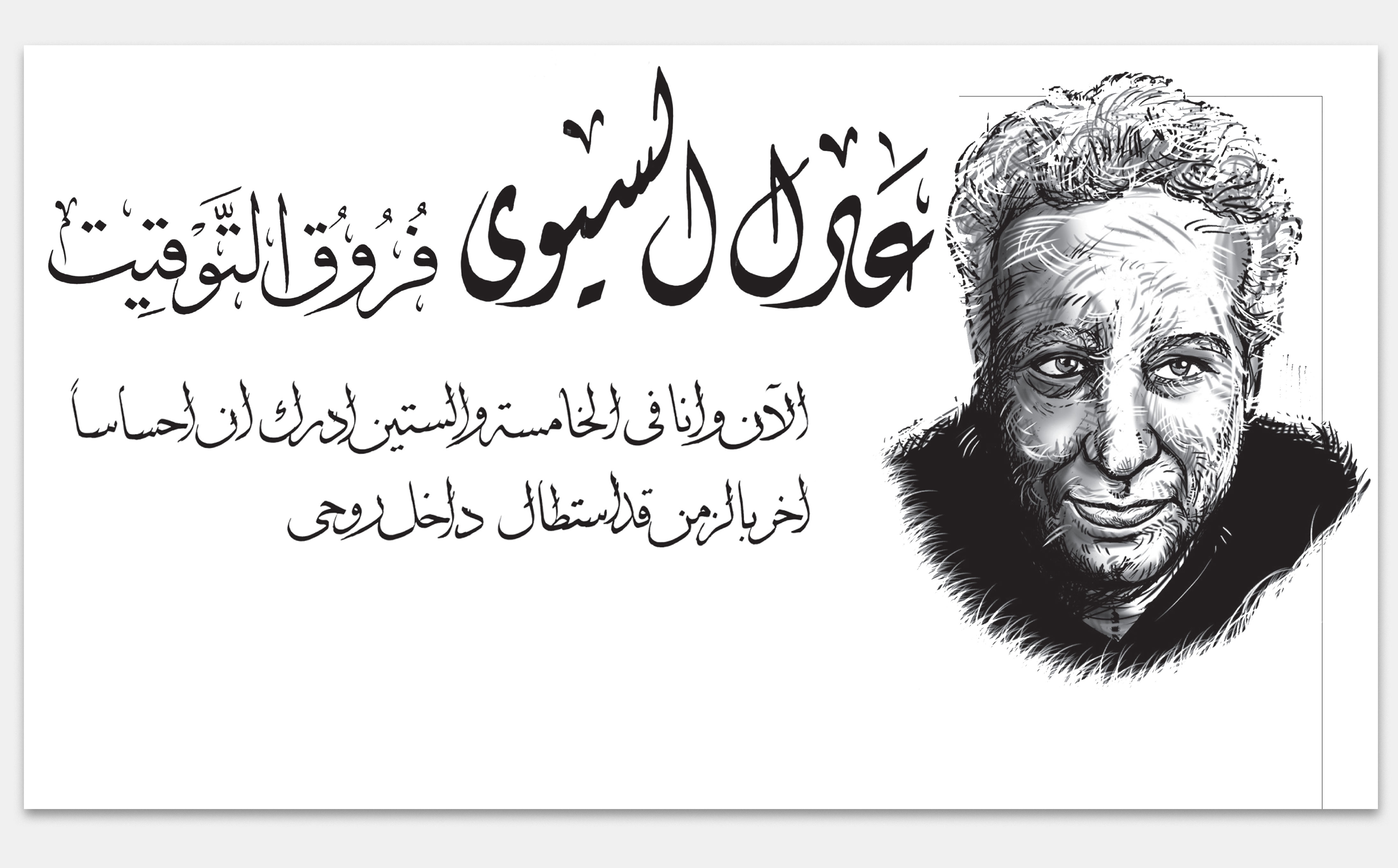

الآن وأنا فى الخامسة والستين أدرك أن إحساسا آخر بالزمن قد استطال داخل روحى..

كنت أستبق الأيام وأنا طفل..

أطرحها أرضا أيام الشباب..

والآن أراها وهى تنساب لاهية من بين أصابعى..

العزاء الوحيد هو أن تثاقل البدن يسمح الآن للروح بحركة أسرع وتوهج أكبر.. وكأنها أفلتت من قبضة طاغية.

الحياة طويلة بالفعل.. ولكن اليوم كان وسيظل دائما أقصر من اللازم. فى النهاية أنا أحب الأسابيع، وانحاز لدورتها الإنسانية، لأنها قريبة ومتحركة. الأسابيع أصبحت علاقتى الأنسب بالزمان، أيام تتباعد وسرعان ما تظهر مجددا.. تودع اليوم وأنت تدرك أنه سوف يستدير ويعود إليك فى لهفة بعد ستة أيام فقط.. ياللجمال.

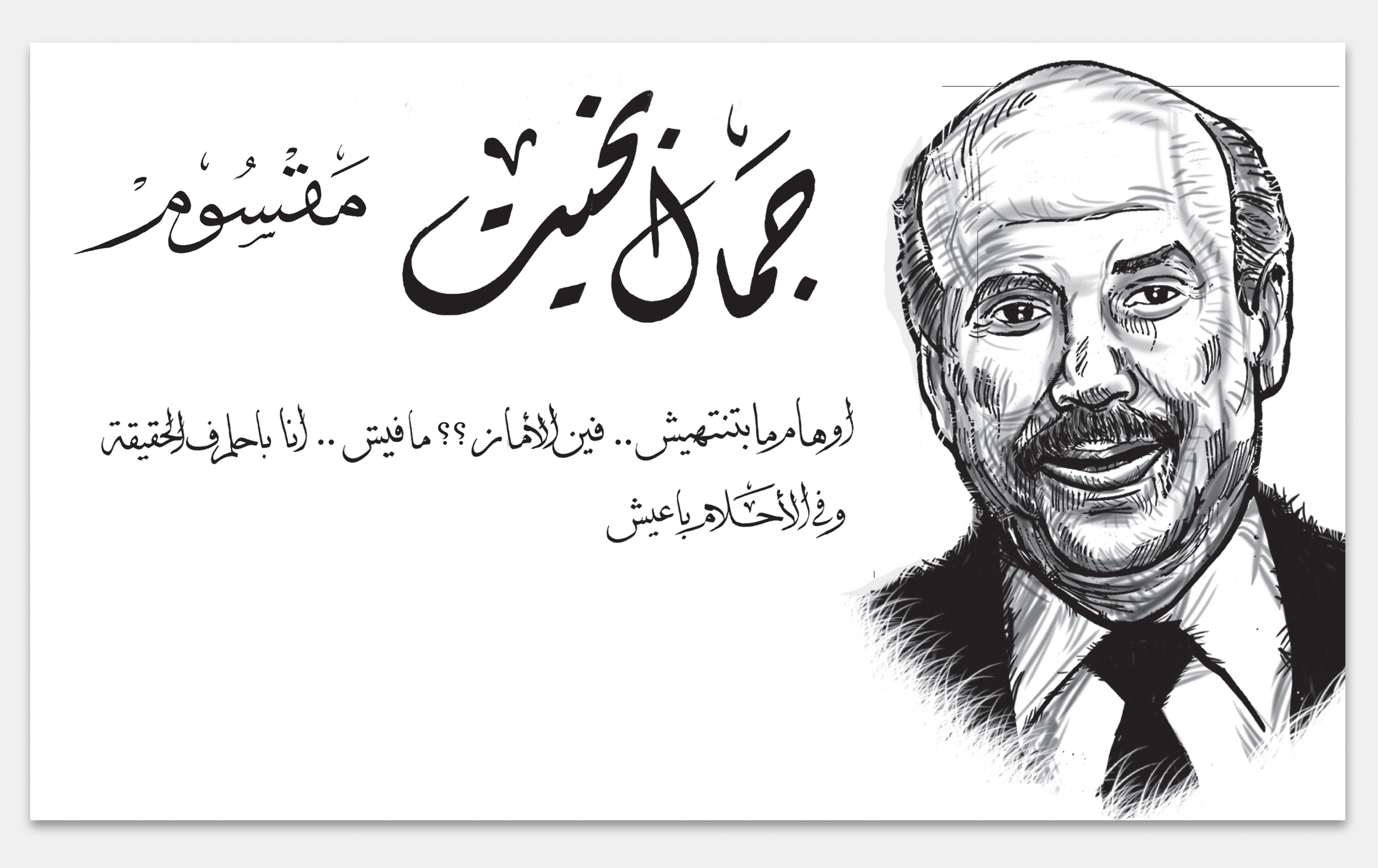

مقسوم..

والليل شايل لى

التوهة ف ظلامه

مهموم..

والعمر ناسى يحب أيامه

أوهام ما بتنتهيش

فين الأمان؟؟

ما فيش..

أنا باحلم ف الحقيقة

وفى الأحلام باعيش

ما اخترتش مين حبيبى

ما اخترتش مين عدوى

ما اخترتش اتجاهى

مكتوب لى عدد سنينى

مولود ومعايا دينى

وما اخترتش إلهى

مولود من غير رضايا

متحدد خط سيرى

احلم بطريق هنايا

يطلع مخلوق لغيرى

لغتى ما اخترتهاش

لونى ما اخترتهوش

انام وانا م الضحايا

واصبح وانا م الوحوش

ما اخترتش مين حبيبى

ما اخترتش مين عدوى

ما اخترتش اتجاهى

مكتوب لى عدد سنينى

مولود ومعايا دينى

وما اخترتش إلهى

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة